3の1:アインシュタイン

2010/05/24

2010年の3月、4回目のスイスを旅した。4回目といっても行先は毎回、東スイス、オーストリアの国境に近いザンクトガレンという小さな地方都市のみである。この5年間に4回もこの都市を訪ねている。そんなわけだから、一般的に言われている「旅好き」の心情とは趣を異にした「何らか」の意識が私の脳裏で無意識に働いていたのではないかと思っている。このザンクトガレンという都市は、街のど真ん中に世界遺産に登録された修道院が鎮座しており、その修道院図書室には10万冊以上という中世の蔵書が保管されており、旧市街と合わせて1日観光するのには格好の都市であろう。何しろ東西、南北ともに6~7Km位の距離の広さなので、1日ぶらりと歩けば、住民と同じくらいの土地感が養われそうだ。ただ、私のこの旅は、いわゆる物見遊山の旅ではなく、仕事(学会参加)の一環としての位置づけであったことから、訪問する都市はその学会の会場がある都市1ヶ所に限定されて(して)いるので、観光という思いは殆どないというのも当然かも知れない。しかし、観光や余暇を過ごすための旅先という括りではないのは確かだが、仕事の延長だから仕方がないというような、そんな表面的で一義的な理由とは別に、何故かザンクトガレンに心が惹かれて訪ねているのである。今回の4度目の訪問によって、その心惹かれる理由の一端を意識することができた。

|

| アインシュタインホテル(正面)、国際会議場(右) |

それは、“アインシュタイン”という言葉(あるいは音声)が私にもたらすイメージ、あるいは畏敬の念がそうさせているのではないか、ということである。このように書けば、科学と何らかの関係のある読者でなくても、科学者アインシュタインのことであろうと思われるかも知れない。ところが、実はそうではなくて、“アインシュタイン”という名のザンクトガレンを代表するホテルのことなのである。ホテルの名がそうなのである。5年前の初めての訪問以来、何とはなく私の心の隅に巣くっていた“アインシュタイン”という言葉に対する“わだかまり”が、恰も心に生じた“がん”のように、ジワリジワリと4、5年かけて周りへ侵襲し、今回、脳裏にまで達してその自覚に繋がったのかもしれない。私の意識レベルに到達し気持ちとして抱いてしまったことは、“宿泊客として泊まるのは畏れ多く”、 かといって“どのようなアインシュタインであろうか”という謎は解き明かしたいし、どうすればよかろうかと考えてしまうことであり、この不顕性な気持ちが過去4回の旅で少しずつ積み重なって顕在化してきたのではないかと思っている。

目を閉じて記憶を辿ってみると、少年の頃、このような感情を抱いたような思いを蘇らせてくれた。少年時代の心に、他人から見ると何のことはない場所・もの・人が、自分にとっては何故か大切な場所、大切なもの、大切な人であり、自分にとっては侵してはならない神聖性を持ち、威厳があり、触れたり、突っついたりすることができないほどの大切な何かになっているという経験である。たとえば、裏山の秘密の洞窟、木株のくぼみ、墓地を抜けたところの無人の小屋、神社の境内のある秘密の場所、可愛がっていた犬の歯、いつも顔を隠して歩いている不思議な老人、畏れ多くて顔を会わせられない異性の人、先輩が使っていた古びたグローブなど、他人から見るとなんでもないこのような事物が畏敬の念を持たせてくれたことを思い出した。

|

| 国際会議場のデスク |

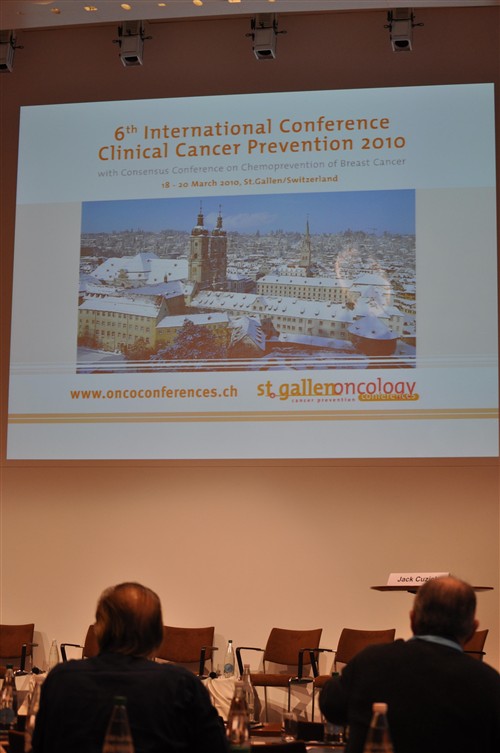

何という偶然なのであろうか、今回の学会では、そのホテル“アインシュタイン”が会場となったのである。学会は、まさに、ホテル“アインシュタイン”の国際会議場で行われたのである。それも、この国際会議場のこけら落としからすぐ(数番目)の開催利用となっていた。当然、宿泊先をホテル“アインシュタイン”にすればよいと思われるのであるが、やはり、私には“アインシュタイン”という名のホテルへの宿泊という選択はできなかった(といっても、学会の期間中は参加申し込みの時点で、すでに満室の状態であったのだが)。しかし、何らかの意識があったのであろうか、このアインシュタインから歩いて1分以内の立地にあるプチホテルへの宿泊を予約したのである。このプチホテルから“アインシュタイン”が望めるのである。

アインシュタインの国際会議場は、400人ほどが入れる広さぐらいの中規模の会場であったが、全ての内装が圧倒されるほどの木のみで作られていた。会議が行われる部屋の前は広いフォワイエとなっており、10:00と15:00のコーヒーブレイクの場として活用されている。会議室内は、参加者全員がテーブルに着けるような広さと設備で、テーブル上にはミネラルウオーターとコップが置かれ、デスクマットの上にはメモ用紙、鉛筆までが準備されていた。貧乏性の日本人である私は、何故か「この水を飲もうか、飲むまいか」、一人悩んでしまうのである。最終日、意を決してウオーターに手を出したところ、ガス(炭酸)入りで、とても飲むどころではなかった。相当、怪訝そうな顔をしていたのであろうか、隣に座っていたドイツ人(多分)がノンガスのボトルを勧めてくれた。このドイツ人は、私の動作を見てノンガスのボトルを回してくれたのであろうが、私自身の気持ちの中ではガス入りの水を飲んだことに対する驚きや拒絶の仕草ではなく、会議中にコップに水を注ぎ飲むという行為自身が自分のものになっていなかったので、その意識と仕草がギクシャクとしていたことが要因ではなかったのだろうかと思っている。他国の参加者たちを観察していると、座った席から離れた場所にあるウオーター(ガス入りかノンガスかは不明)を堂々と確保して、悠々と飲んでいるのである。その雄姿をみると、日本人の私(日本人は、はずすべきかも知れない)とは大きな違いを感じざるを得ない。到底、私にはそこまで出来ない破廉恥に思える行為と受け取ってしまう意識があるのである。「水を飲んだ」という行為のみからみると、日本人の私も他国の参加者も変わりはないのであるが、矢張り何かが違うのだと思わずにはいられないことを感じてしまうのである。こんなシーンにおいても、生まれ育った日本の風習なりしきたり、ものの考え方などが色濃く私を支配しているとは驚きであった。

|

| 会議の模様 |

なぜに私は“アインシュタイン”という言葉に畏敬の念を抱くのであろうか、そして、会議中に目の前に置かれたミネラルウオーターを飲むことを躊躇するのであろうか。これらの意識や行動規範は決して両親から伝わったものではないだろう。しかし、何かを恐れ敬うという意識を持ち、規範に基づいた行動をとるということに関与する神経回路(あるいは遺伝子)は、確かに親から伝わったものかもしれない。このように私自身の意識を分析してくると、現在のバイオの分野や社会生物学の分野で議論されているリチャード・ド-キンスの「利己的な遺伝子」とスティーブン・ジェイ・グールドの「ワンダフル・ライフ」との争いの争点が、こんなに身近に存在することを強烈に感じてしまったスイスの旅であった。

次回(3の2)は、スイスの旅が終りに近い日に急に思い立って訪ねたミュンヘンのお話をしてみたい。バイオとは言え、決してビールの話ではないのです。(文責:OK)

3の2:ペッテンコーフェル

2010/06/26

スイス、ザンクトガレン滞在最終日の前日は土曜日で、仕事(学会)は午前中で終了し、“かのアインシュタイン”を離れることとなった。旧市街のレストランで一人スイスの田舎料理(+ヴァイツェンビア)を食し、14:00ごろにはプチホテル戻り、翌日の帰国の準備をしなければと思いつつ、ベッドに横になり何気なく日本より持参した本に目を通した(勿論、日本語)。その本は、研究上の先輩研究者が執筆された「その分野に貢献した歴史上の先人たち」に関する伝記本であった。何とはなく読んでいたところ、かねてより注目し気になっていた“ペッテンコーフェル”という研究者の伝記の部分にページが及んだ。この研究者はその分野の人であれば知らない者がいないくらい著名で、一風変わった学者であったのだが、その時、私の意識を覚醒させてくれたのは“彼の活躍の場がミュンヘンであった”という文であった。「ミュンヘンへ寄ってから帰国しよう!」という無謀な決断をくだし、すぐにベッドから飛び起き、帰国便の変更を行い(2,3日後の便は満席で4日後のフライトになってしまった)、翌朝、ザンクトガレン発8:30のミュンヘン中央駅行きのスイス国有鉄道の特急列車に飛び乗った。

マックス・フォン・ペッテンコーフェルは19世紀のドイツの分析化学者であり、細菌学者、薬剤師、医者でもあった。“リービッヒの最小律”で有名なユストゥス・フォン・リービッヒの弟子である。多くの研究業績があり、ミュンヘン大学の総長も務めた人であり、その学問姿勢は純粋研究のみを標榜する学究肌ではなく、実践的で応用の効く学問を大切にした学者であった。

彼が歴史的に特に有名になっているのは、当時はコレラ騒動の真っ只中にあったころで、コッホのコレラ菌発見(最初のコレラ菌発見者はイタリアのパッチニと言われている)によってコレラの病因は“この菌”であることが認められつつあったが、彼がその細菌説を受け入れなかったという点である。彼は環境(土壌因子)や個人の感受性が原因と考えていたのだ。そうして、自説を証明する目的で、自分の弟子と共にコレラ菌入りのブイヨン培養液を飲んでしまった。本人は軽い下痢だけでコレラにはならず、弟子も1時間ごとに下痢を繰り返したが43時間後には回復し、コレラでは死ななかったのである。その後、コレラの原因はコレラ菌であることが多くの研究者から認められるに至り、立場を考えてであろうか、最後は自害してしまった。

この無謀な人体実験を行ったペッテンコーフェルに、コッホ以上の興味を持つのはなぜであろうか、どうしても彼が住んで学んだミュンヘン大学を見たくなったのである。大学の総長を経験した人であったことから、銅像の1つくらいはあるであろうとの期待を胸にしてのミュンヘン入りであった。

|

| ルードビッヒ・マクシミリアン大学 |

ミュンヘン到着後、駅に最も近いホテルを確保し、荷物を預けて、さっそくミュンヘン大学へ向かった。交通網に不慣れなため、地図を片手に徒歩にて大学へ向かった。45分から1時間後に大学近くへ到着したと思ったが、どうも私がイメージしていた大学らしき建物が見当たらないのである。それで、ある建物の入り口で警備をしていたおじさん(体格がよく強面の方でした)に「大学はどこか?」と英語で尋ねた。強面のおじさんは、急に愛想のよい笑い顔で「英語はわからん(多分)」とドイツ語?(こちらはドイツ語が不慣れ)で答えた。そうだ、ここはドイツであったのだ(といっても、ザンクトガレンもドイツ語圏であったのだが)。われわれのやり取りを少し離れた処で見ていたもう一人の警備員が、まるで不審者を排除しに来るような様子で、急ぎ足でやってきて、隣の建物を指差して「ゼア、ゼア」と言った。

確かに隣の建物は大学であった。しかし、その名はルードビッヒ・マクシミリアン大学とあった(ホテルへ戻り、ミュンヘン大学の正式名称であることが分かった)。入口を入ってみたが、閑散としており、ロビーらしきところの壁面に大学の平面図らしきものがあったが、BioやMedという文字を見つけることができなかった。だれかに聞こうにも誰も通らないのである。表へ出て向いの本屋へ向かったが、そこもクローズドであった。

「そうだ、今日は日曜日なのだ!」

諦めてホテルへ戻った。ミュンヘンのビールを楽しむ気分ではなかった。その日の夕食はどうしたのであろうか、まったく記憶にない状態である。もう1泊すべきか、ペッテンコーフェルを諦めて観光をすべきか、その夜は悩んでしまった。

|

| ペッテンコーファー通り |

|

| マックス・フォン・ペッテンコ―フェル研究所 |

翌朝、ホテルの部屋に置いてあったミュンヘンの地図を何気なく見ていたところ、なんとPettenkoferstr.(ペッテンコーフェル通り)を発見したのである。それも、ミュンヘン中央駅から4本の通りを隔てたところであった。フロントでもう1泊の追加をお願いし、早速、ペッテンコーフェル通りへと向かった。

その通りの近辺には、バイオ関係や薬学関係の研究所ならびに専門病院(小児、成人など)が立ち並んでおり、全てがルードビッヒ・マクシミリアン大学であった。小一時間散策をしていたが、ある一角にペッテンコーフェル研究所を見つけた。古い石作りの研究所をイメージしていたが、近隣の研究所や病院の建物とは異なって近代的なアートであった。

つたない英語を駆使して研究所の内部を見学させていただいた。2階ロビーと3階ロビーにペッテンコーフェル博士の銅像、レリーフ像、経歴リスト等がゆったりと悩み多き来訪者を迎えてくれた。感激と共に安堵感に襲われたため、銅像の向い側の階段に腰をかけて、10分ほどペッテンコ―フェル博士と向き合って時を過ごしたのである。

なぜにペッテンコ―フェル博士を気にするのであろうか? コレラの原因は、コッホがコレラ菌を発見(不確かではあるが)したことから明白なことではないか!

果たしてそうであろうか? 彼の行為は無謀であったのであるが、その残した結果は大きな意義があると考えている。「コレラ菌という原因に接すれば全ての人がコレラに罹るのだ」ということを否定してくれたことに大きな価値があると思うからである。われわれが“コレラに感染する”という事象を全体と考えると、原因のコレラ菌はその事象の部分でしかないということである。部分として捉えた場合には、科学の名のもとに正しいことではあるが、全体からみると正しいと判断するには不十分であるということである。このことは、前回(3の1、アインシュタイン)の最後のパラグラフで述べた「グールドが捉える全体像としての進化とド-キンスがとらえる遺伝子を基盤とする進化の部分像との相違」を彷彿とさせるに十分な事例であると思われる。一般的に科学(西洋から伝播した手法)は物理学、生物学、医学に限らず、分析的な手法をメインに発展を遂げてきている。その意味は、出来得る限りに部分へ分けて解釈を加えるという構図をとっている。物理学では素粒子まで(さらに細かく分けられているが)、医学・生物学ではDNAまで(もっと細かくという考えもある)行きついているのだが、そのどちらの分野も全体像を説明できる満足のゆく結果が得られているわけではない。人の遺伝子地図を作製することで生命や疾病の成り立ちが理解できるというプロパガンダによって多額の研究資金が世界中で投入されたが、現在のところ、その成果が有益であったという報告はなさそうなのである。しかし、全体像を見るという立場を斟酌すると、ホリスティックで全体主義を思い出させ、東洋の神秘思想(瞑想によって全体を捉える)に帰依しなければ、というような印象があるためか、なかなか科学の俎上に乗らないのも事実である。新たな科学的な方法論や思想の開発が必要なのかも知れない。

|

| マックス・フォン・ペッテンコーフェル博士 |

さて、目的のペッテンコ―フェル博士には会えたので、ミュンヘンに長居する必要はなくなってしまった。夕刻に、ミュンヘン随一といわれるビアレストラン”ホーフブロイハウス”を訪ねたが、あまりの混雑ぶりであったので、入店を諦めて近くのレストランで夕食(+ヴァイツェンビア)をとりホテルへ戻った。帰国のフライトまであと2日もあるため、どうするか地図を見ながら、“ライン下り”もいいし、“ロマンティック街道”を闊歩するのもよし、“美しく青きドナウ”を眺めるのもよし、と考えながら、ウイーンで音楽を聴くことに決め、翌朝、ミュンヘン中央駅をあとにしてウイーン西駅へ向かった。

次回の最終回(3の3)では、ウイーン物語を書きとめておきたい。今回の「スイスの旅とおまけの旅」における“部分と全体”の仕上げになった場所である。(文責:OK)

3の3:ヨハン・セバスチャン・バッハ

2010/08/31

ペッテンコーヘル研究所を訪れた翌朝、ミュンヘン中央駅を後にして一路ウイーン西駅へ向かった。車窓からの眺めは素晴らしいものであったのだが、帰国してみると記憶に残った風景や建物などのイメージが湧いてこず、多分、子供のように気持ちが目的地のウイーンにだけ向いていたためではないだろうか。4時間後にウイーン西駅に到着し、逸る心を落ち着かせるのに苦労をした。ところが、駅ホームへ降りて出口へ歩いて向かう途中で心が萎えてしまった。というのは、ウイーン西駅は工事中であったため、工事用の資材の間を出口まで旅行鞄を転がしながら迂回させられてしまったのだ。仕方がないとはいえ、期待したウイーンで最初に出会ったのが「工事現場」であったのには閉口した。仮に作られた出口を出て近くのホテルを探したが、どうもスッキリとしないホテルが多く、気に入ったホテルを探すのに右往左往した。幾つか覗いたホテルの中で、開設年が最も新しいホテルに予約を入れたが、チェックインまでには時間があったことから荷物を預け、ホテルのインターネットを利用して、ウイーンの市内の地図(当然、日本語版)をハードコピーし、その見難い地図を片手にコンサートチケットの予約へ向かうこととした。

|

| ウイーン・コンチェルト・ハウスの正面 |

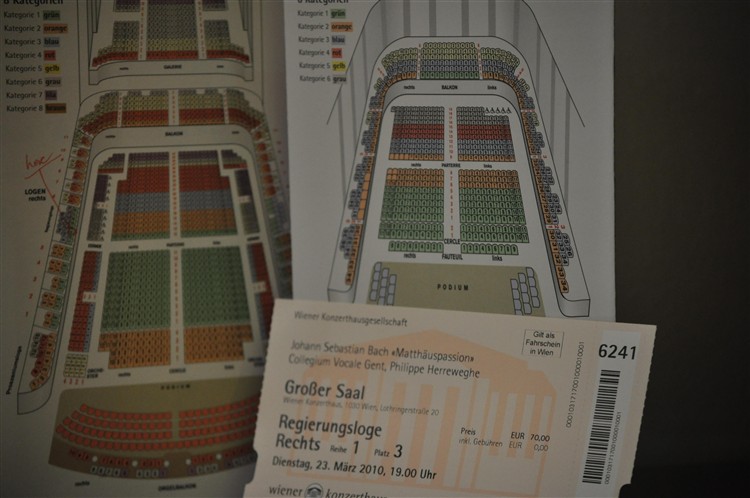

ウイーンの音楽ホールとしては、ウイーン国立歌劇場の名を知っていたことから、先ずはその場所へと向かった。幸い、ホテルのクラークさんが英語に堪能で、地下鉄は一日券を購入すること、どこで乗り、どこで乗り換え、どこで降りればよいのかを教えてくれた。その教えに従って移動をし、目的の駅で降りることができた。地下鉄を降りて地上へでて、ウイーン国立歌劇場へ向かった。昼食時であったからであろうか、人通りの少ない石作りの建物の間をキョロキョロしながら、歩いているとウイーン国立歌劇場は簡単に見つけることができた。建物はさすがに大きく、尊厳で雄大で、このような建物を見慣れない私にとっては怖れさえも感じさせる堂々たる建築物であった。中に入るのも躊躇われたので、歌劇場の周りを2回ほどゆっくりと歩いてみた。チケットセンターらしきコーナーもあったのだが、気後れして入ることができなかった。どうしようか躊躇しながら、3周目を歩き出したとき、歌劇場の前の通りを遠く隔てた建築物の壁面に、真昼の太陽の光を受けて輝く“Mozart Saal”の文字が目に入った。3周目を歩き出すのをやめて、その建物へ向かった。輝いていた建物は“ウイーン・コンチェルト・ハウス”であった。国立歌劇場と比べると少し小さく、親しみの持てる建物であった。臆することなく中へ入り、チケット購入の窓口へと向かった。「本日の夕方のコンサートチケットは有りますか?」と聞いたところ、「2枚残っている」という答えであった。コンサートの題目も確認しないで、そのうちの1枚を購入した。席は指定で、どちらも2階の個室席の中間に位置する通路のような階段に作られた席であった。

|

| ホテルのシャワールーム |

チェックインしたホテルは、外見は古き良きウイーンをイメージさせる建物であったが、部屋は外見と異なり近代的すぎるくらい近代的な作りであった。家具やベッドのデザインは新しい現代風の簡素なモノトーンのデザインであったし、バスルームはシャワー室と洗面・トイレとが別になっており、また、シャールームの周りは何と透明なガラスで囲まれてあった。ヨーロッパ人の日常生活に関する行動や嗜好のようなものを垣間見たような気がして、その感覚には慣れそうもないなと感じた。

落ち着いたところで、購入してきたチケットの確認を行った。ドイツ語に疎かったが、一見してチケットはJ.S.バッハのコンサートであることが理解できたが、肝心の題目がお恥ずかしい話、確認できなかった。そこで、持参したパソコンを取り出し、インターネット上の翻訳機能を使って不明のドイツ語の単語をしらべたところ、何とマタイ受難曲Matthäus-Passionであった。

|

| チケット(右手前)と座席表(左) |

|

| 2階席より1階席を望む |

コンサート会場は18:30に開場され、各階の指定席へ案内されて予約した席へ座った。ほどなくして私の隣(最後のチケットの指定席)に中国人らしい若者が座った。コンサートは19:00に始まり、第Ⅰ部が20:30に終了し15分の休憩の後、第Ⅱ部が開始され、22:20に終わった。演奏が3時間以上のコンサートは初めての経験であったが、中途、居眠りをすることもなく、ただジッと聞き入っていた。恐るべき楽曲であるという強烈なイメージを受けた。これまでに、このマタイ受難曲を全曲通して聴いたことはなく、聴いた経験も数えるほどで、それも部分的であり、FMラジオから流れる音を聞き流す程度であったことから、「聴いたことが有る」などとはとても言えない経験でしかなかったのである。しかし、ゴルゴダの丘でキリストが磔にされる状況をイメージした曲であることは知っていたためか、演奏と合唱が織りなす物語風の流れに聞き入っていると、40年ほど前の小学校時代に一人で初めて映画館に入り、強烈な驚きと感激を与えてくれた1959年版のスペクタクル映画「ベンハ-」のシーン(十字架を背負ったキリストが、取り囲む市民から罵声を浴びせられ、投げられた石で傷を負いながら、ゴルゴダの丘へ昇る階段を一歩、一歩と進んでゆく途中で、チャールトン・ヘストンが扮する男がキリストに水を差しだす)が思い出されて、涙するほど感激を感じさせる演奏と合唱のハーモニーであった。これが臨場感というものであろうか、演奏者と合唱者と聴衆が一体となって何かを考え、何かを思い、何かを謳い、この日この時間このコンサートホールに偶然居合わせた全ての人々が、心の満足感を思う存分に楽しんでいるように感じた。この長時間のマタイ受難曲を聞き入ってしまったことから、これまでの音楽、とくにクラッシック音楽に対する意識が大きく変わる自分を感じてしまった。

万雷の拍手の中で、宙を浮いた感じの状態であったが、ふと隣の席を見ると、中国人風の若い女性が座っていた。前半の男性と入れ替わったのであろうか、二人の関係は夫婦で、新婚旅行だったのであろうか、チケットの貸し借りは気にしない国なのであろうか、などと思いを巡らせた。そして、意識は現実に回帰したのである。

|

| 演奏開始前 |

ドボルザークの「新世界より」やベートーベンの「田園」などは誰もが知る名曲であるが、普通、これらの曲全体が多くの人に好まれているのではなくあるいは知られているわけではなく、その曲の一部の楽章が人口に膾炙し、独立した音楽として親しまれているという状況であろう。「部分を知ることによって、全体を知る」という論理は、全ての部分を加算した場合に全体が現れるという平面的な二次元の関係である場合は理解可能であるが、三次元や四次元の関係性の場合は部分を足し合わせても全体を表現することができないのではないかと強く感じた。交響曲や協奏曲などに拘わらず、作曲者が曲全体から伝えようとする内容は、切り取られた楽章を適当に継ぎ接ぎしてただ並べるだけではなく、流れや強弱、時間などの関与もあり、部分からは単純に推測できないほどの意図を作曲者は楽譜に書き綴ったのであろう。しかし、その内容や意味を伝える方法は、指揮を執る者や演奏する楽団によっても大きく異なってくると言われている。私の耳では理解しえないことであるが、同じ全体像の楽譜に基づいた演奏や合唱であっても、捉え方、感じ方、表現の仕方などによって全く異なった全体が表現されるようだ。

|

| マタイ受難曲の演奏終了 |

われわれが長年接してきた“生命科学”の場面も、この楽曲の部分と全体という構図で類推することができるのではないだろうか。これまでの科学研究の大いなる成果は、全体を理解するために部分、部分に還元して行くことによって目覚ましい発展を遂げてきている。しかし、今、大きな壁に行く手を阻まれているように感じるのは、理解力の不足がなせる技であろうか?

これまでに蓄積されてきた還元的手法による知識や情報をもとに、全体を考えて行く手法にパラダイムをシフトする必要があるのではないだろうか。しかし、全体を考察するとき、科学的範疇から逸脱したホーリズムに落ちる危険性があり、この点はしっかりと見据えた対応が望まれる。現在、この手法の一番手として考えられているのが、ベルタランフィーを中心として構築された「一般システム理論」の導入である。彼らがこの理論を打ち立てた時代は、哲学的な形而上学的な理論であったが、現在ではコンピュータサイエンスの台頭によって複雑なシステムの解析が可能となりつつある。新たな科学分野、それも部分でなく全体を解析できる状況が生まれてこようとしている。部分として解析してきたこれまでは、1つの解答、1つの結論を求めてくるスタイルが一般的であったが、全体を捉えるときは1つの結果や1つの解釈でこと足りるようにはいかないであろう。ちょうど、マタイ受難曲を異なった指揮者によって異なった楽団、異なった合唱団が演奏した場合のように、それぞれ特徴を有した、似て非なる作品となるのではないだろうか。

こんなことを考えながらウイーンの旅を終えることになった。翌日の早朝、ウイーン西駅からスイスのチューリッヒへ向かう特急列車に乗り込んだ。約10時間の列車の旅であったが、途中、チロル地方を通過するとき、列車の両側の車窓からの眺めは驚きの連続であった。まさに絵葉書が車窓に張ってあるかのような風景で、感動を通り越した驚嘆すべき眺望であった。その夜は、チューリッヒ空港近くの格安ホテルに宿泊し、翌朝、東京成田へ向かうフライトに静かに乗り込んだ。(文責:OK)